Parce qu’un rebond sur notre veille perso est toujours un bon moyen de brasser des concepts constitutifs de nos métiers, nous allons aujourd’hui mettre en résonance un épisode de la dernière saison de Jojo’s Bizarre Adventure avec quelques notions géographiques éminemment contemporaines. Ces réflexions nous amèneront à reluquer une autre oeuvre japonaise, la bien-nommée « Maptown », qui nous permettra de prendre un peu de hauteur à l’égard des enjeux cartographiques actuels, qui n’ont jamais semblés aussi prégnants dans nos sociétés…

A quand la démocratisation de « la pause Jojo » dans les opérations de marketing territorial des petites et moyennes villes ?

Abrégée Jojo, la série susmentionnée compte parmi les univers les plus « hypés » du genre shōnen. L’arc « Diamond is Unbreakable », sur lequel on s’attardera aujourd’hui, adapte la quatrième partie du manga d’origine (publié entre 1992 et 1995 au Japon). La version animée a quant à elle été crée tardivement, diffusée entre avril et décembre 2016 au Japon et dans les pays francophones.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, petit point nécessaire sur la sphère Jojo, l’environnement, et l’intrigue de la Partie 4 : Jojo’s Bizarre Adventure met en scène un univers fantastique dans lequel les protagonistes affrontent des antagonistes – les deux parties étant dotées de super-pouvoirs mystérieux. Pour la première fois dans l’Histoire de Jojo, la dernière saison implante l’action dans une petite ville japonaise fictive du nom de Morio.

Tout quitter pour devenir « manieur de stand » [le nom donné aux pouvoirs des personnages de Jojo] dans le Vercors japonais

L’aventure du lycéen Josuke Higashikata (aka Jojo), et ses amis aux dons surnaturels, transporte donc les spectateurs dans une modeste commune de province durant l’année 1999. L’ensemble des péripéties, teintées de baston, d’humour, de magie et de culture nippone, sont alors transposées dans un cadre scénaristique qui respire la normalité. A l’instar de la série américaine Marshall & Simon (1991-1992), « Diamond is Unbreakable » s’attaque au résidentiel et à la vie ordinaire1. Cela passe notamment par une minutie dans la représentation cartographique de la ville, ce qui provoque inévitablement notre curiosité maladive :

« Vu que l’intrigue ne nous fera pas voyager cette fois ci, Araki concentrera tous ses efforts afin de créer une ville crédible et cohérente en redessinant le plan avec acharnement, jusqu’à satisfaction. Hirohiko Araki nous offre la plus personnelle de son œuvre, en partie autobiographique. Elle se déroule dans une vision fantasmée de la ville de son enfance. Plus orientée vers le mystère et le suspense que les autres parties de la série, on y est plus proche d’un polar avec une touche de fantastique, tout en suivant le quotidien étrange de nos héros. » (Wikipedia)

D’épisodes en épisodes, la bourgade paumée de Morio se voit ainsi secouée par divers phénomènes romanesques, d’envergure variable. Celui que nous avons choisi de partager avec vous prend place au cours de l’épisode 17. Puisqu’il fait écho à d’autres œuvres-clés de la bande dessinée japonaise fantastique des années 1990, autant qu’à des concepts classiques de la discipline géographique, on ne pouvait pas rater le coche du commentaire qui suit…

Carto-mytho, c’est pas jojo

Nous sommes donc en 1999, c’est-à-dire à l’époque du téléphone fixe, des cabines téléphoniques et des plans de ville papier. Rien d’étonnant, donc, au fait que les cartes géographiques soient omniprésentes dans ce segment des aventures de Jojo. Audacieux et casse-cous, les protagonistes se retrouvent parfois contraints de passer des heures sur un plan de Morio pour affiner leur stratégie d’attaque ou retrouver un ami prisonnier d’un ennemi mal intentionné…

Autant chercher une aiguille dans une botte de foin

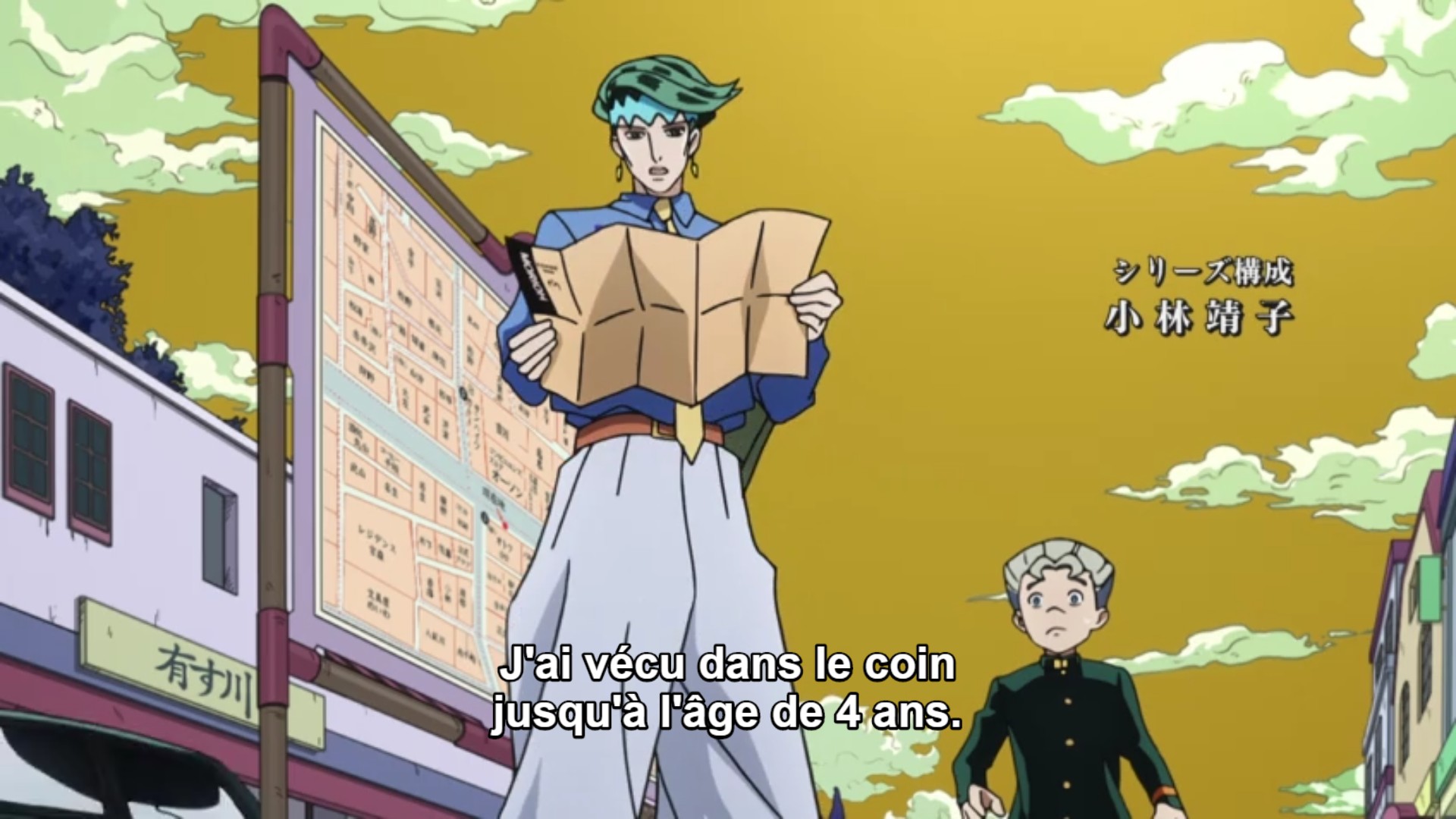

L’épisode 17 commence avec un personnage, perdu dans la petite ville, qui demande à l’un des protagonistes de le guider. A 20 ans, Rohan Kishibe s’est installé depuis peu à Morio ; mais on apprend qu’il y a vécu pendant sa plus tendre enfance. De fait, il se trouve dans ce quartier pour tenter de retrouver son ancienne maison.

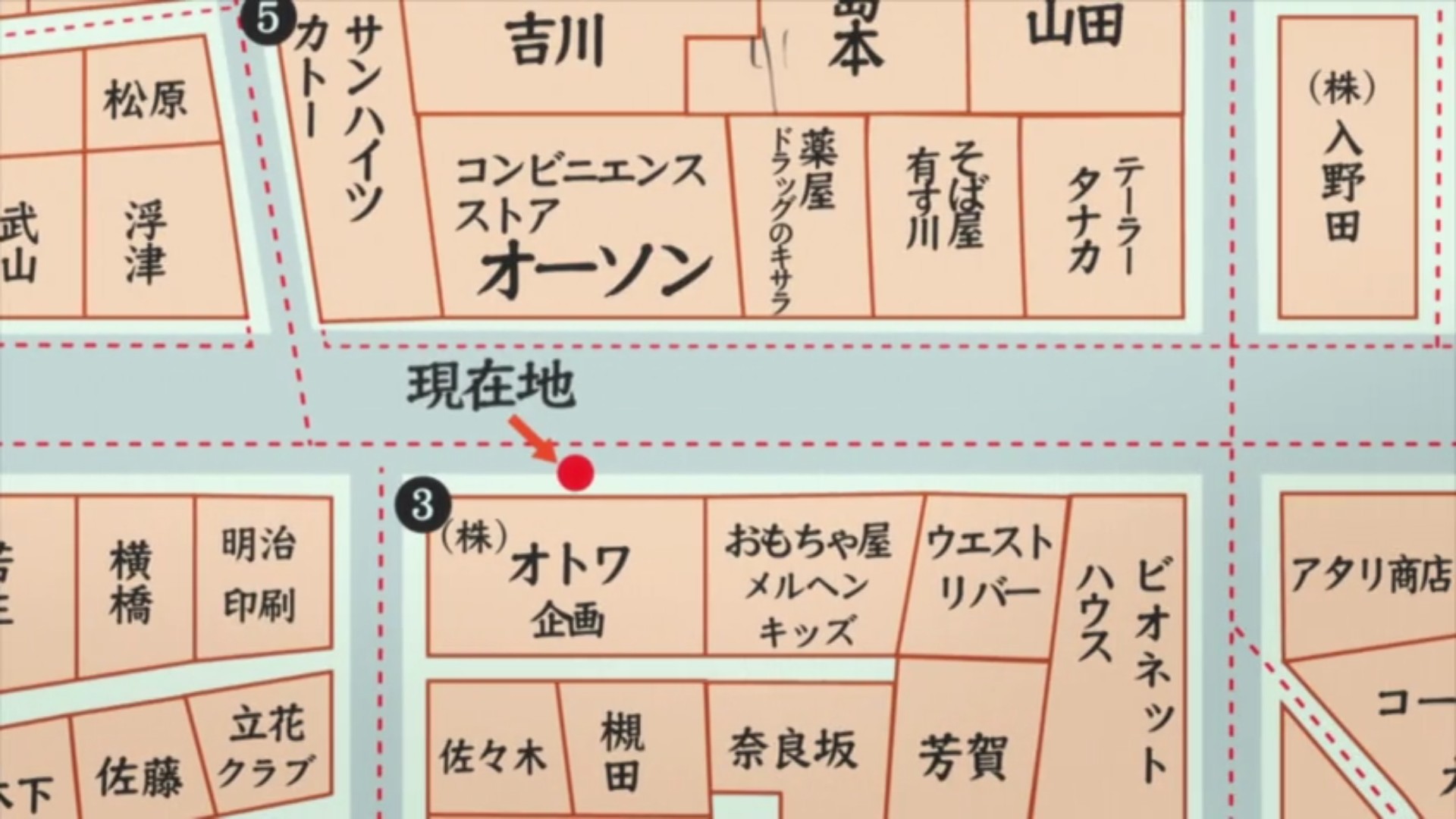

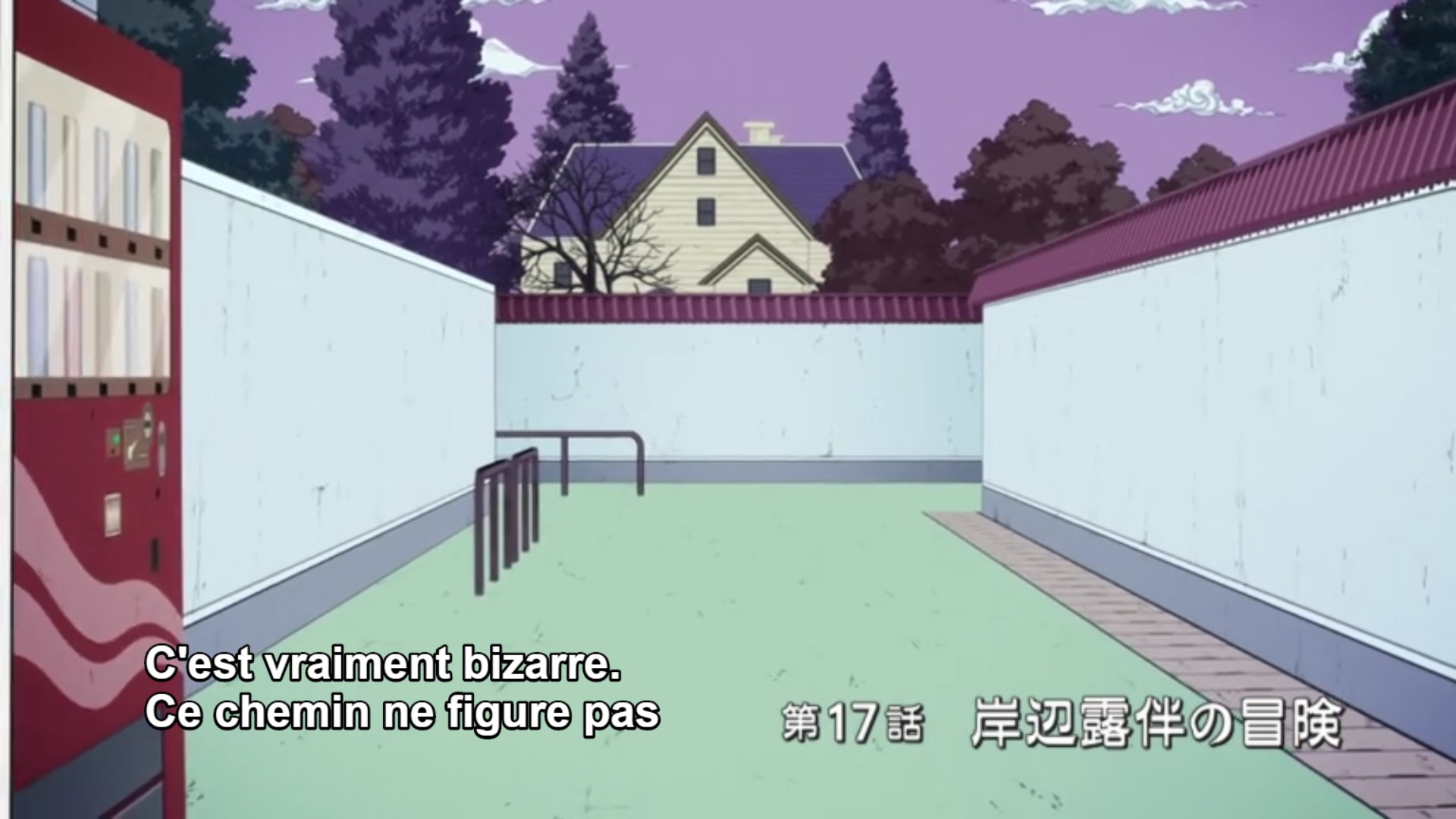

En revanche, l’élément perturbateur de cette quête n’est pas seulement la mémoire de Rohan qui flanche… En vérité : les plans de la ville mentent. La ruelle qui se trouve en face d’eux n’apparaît nulle part, tandis que les magasins alentours sont bel et bien indiqués. Les deux garçons décident de faire un tour dans cette portion de ville oubliée des cartes officielles, et se retrouvent bientôt pris au piège dans un labyrinthe résidentiel aussi occulte qu’exigu.

En réalité, c’est un charme surnaturel qui les retient au cœur de ces ruelles dénuées de vie (toutes les maisons sont inhabitées et « même les distributeurs de boissons sont éteints« , dit le protagoniste, en référence à l’omniprésence des distributeurs dans les rues nippones). Il rencontre alors une jeune revenante hantant les lieux : après leur avoir proposé ses talents de guide urbaine, celle-ci leur raconte l’histoire sordide de ce quartier immobile.

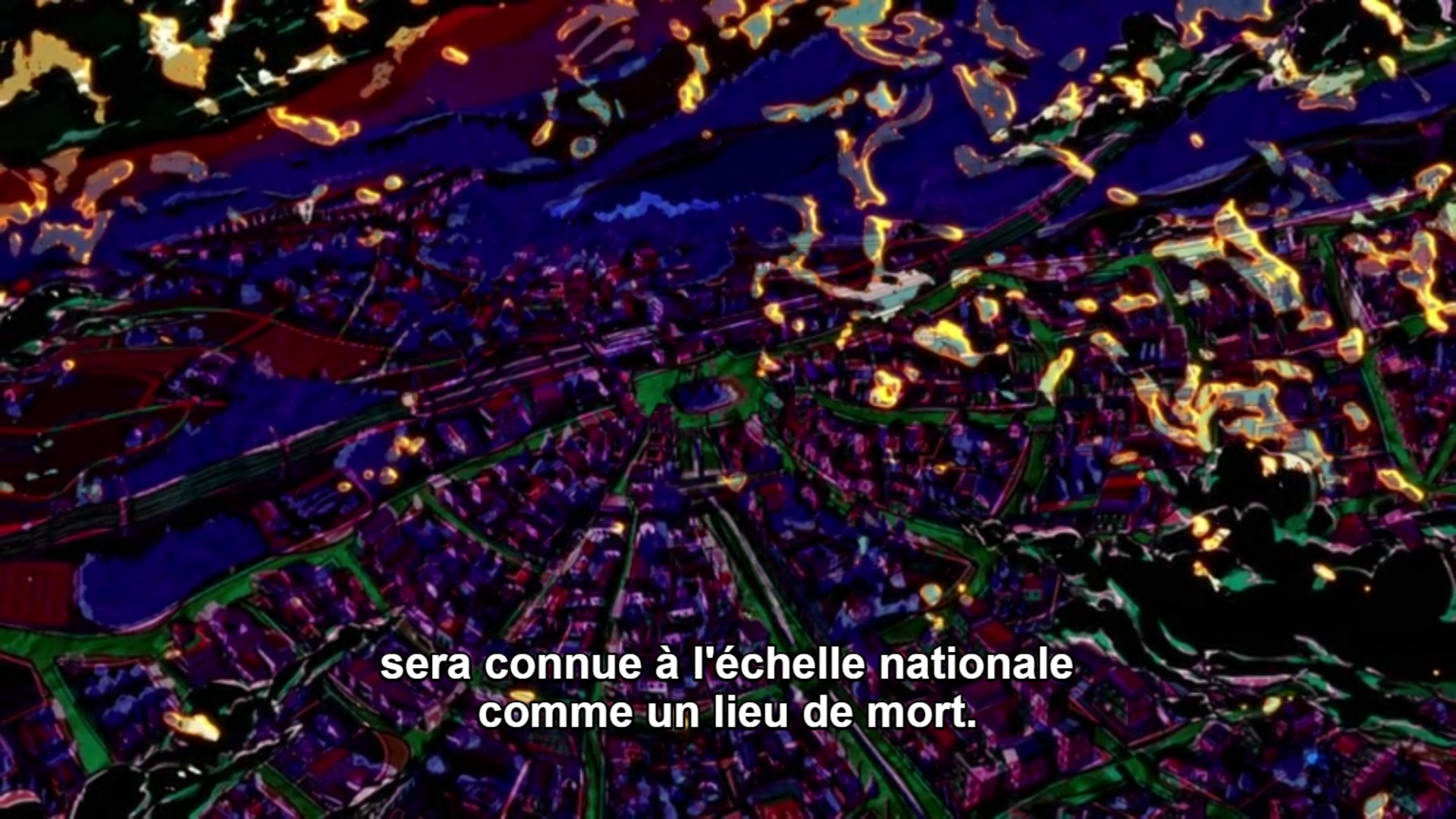

Quinze ans auparavant, la jeune enfant et sa famille furent tuées dans l’une des maisons bourgeoises devant lesquelles piétinent les deux protagonistes. L’assassin courant toujours, la messagère-fantôme compte sur ses nouveaux amis pour arrêter ce criminel sanguinaire. C’est alors qu’elle et les autres âmes, victimes du slasher de Morio, pourront reposer en paix, et rendre enfin à la ville ce fragment urbain condamné par la cartographie locale…

De quoi nourrir nos réflexions sur la place des homicides dans le marketing territorial…

Cette mésaventure vécue par les personnages d’Araki, met ainsi en lumière l’un des aspects essentiels de la discipline cartographique : le mensonge des cartes. Celui-ci a été abondamment traité par les géographes à travers le temps. Bien évidemment, les cartographies « mensongères » n’ont pas pour origine un massacre à la tronçonneuse, mais plutôt des enjeux géopolitiques complexes, voire des erreurs de débutant dans la représentation des territoires (sur ce sujet, on ne peut que recommander l’un des ouvrages de base de tout géographe qui se respecte : « Comment faire mentir les cartes ?« , écrit par Mark Monmonier et publié en 1993). Il n’empêche que cette séquence de Jojo vient directement nous rappeler que « la carte n’est pas le territoire », selon la formule consacrée.

La carto collabo rend marteau

Cet épisode de Jojo peut alors nous amener sur un autre terrain critique essentiel de la discipline géographique : celui de la cartographie dite participative, tendance emblématique de notre époque, que le chercheur Gilles Palsky qualifie brillamment de « cartographie indisciplinée« . Dans son article, le géographe rappelle en effet l’engouement démocratisé pour la cartographie depuis une dizaine d’années, allant de l’appropriation par les artistes de la carte comme format d’expression, jusqu’à l’émergence de la cartographie participative par les citadins eux-mêmes (notamment rendue possible par certains outils numériques). Ce point est évidemment fondamental, tant il aura contribué à transformer la géographie dans les années récentes :

« Les différentes formes de cartographie participative ébranlent les fondements théoriques et les certitudes d’une discipline longtemps figée autour de quelques dogmes et pratiques. Ces transformations m’invitent à parler en titre d’une « cartographie indisciplinée », ou pour mieux dire, hors discipline. On dirait volontiers de la cartographie participative qu’elle est la cartographie de l’habitant, non bien sûr au sens strict celui qui demeure en un lieu, mais plus largement celui qui en fait usage. La carte finale incorporera donc un savoir local, direct.

Enfin, les personnes engagées dans la production de ces cartes n’appartiennent pas aux milieux de la cartographie professionnelle ou académique, ce qui n’exclut pas que certaines aient pu s’approprier des compétences techniques qui en proviennent. Ces particularités témoignent d’une transformation profonde du mode de fabrication de la carte. La carte participative, en renversant le rapport habituel de savoir et de pouvoir sur le territoire, semble répondre aux injonctions éthiques exprimées dès les années 1990 par le britannique J. B. Harley. »

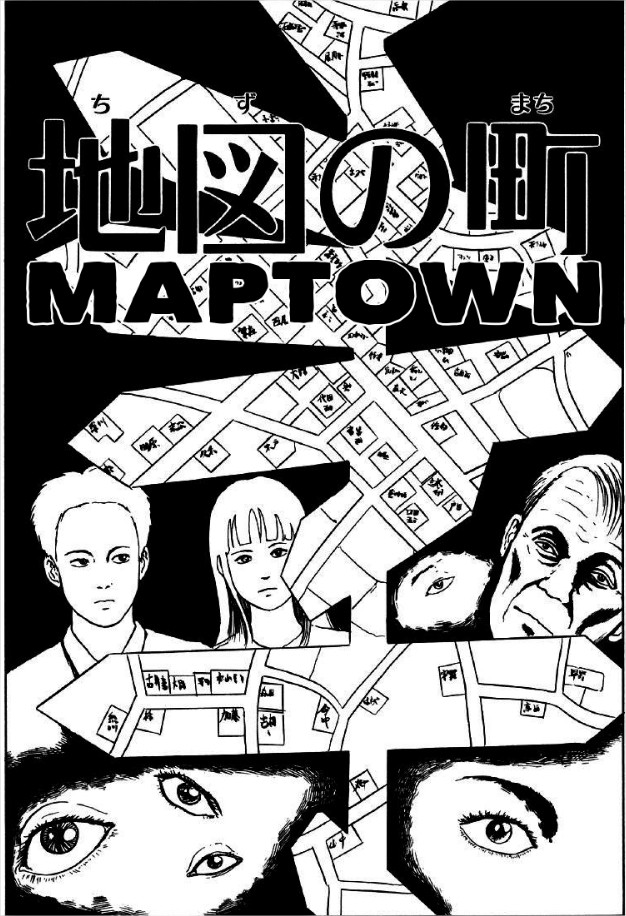

Comme un hommage à l’esthétique hitchcockienne : la sublime couverture de « Maptown »

Ces réflexions nous appellent une autre référence, elle aussi piochée dans l’imaginaire de la bande dessinée nippone. Comme son nom l’indique, le manga court « La ville aux plans » (« Maptown » en anglais) s’intéresse de près aux enjeux cartographiques d’un territoire. Les planches suivantes, dessinées par Junji Ito et publiées en 1998 dans un recueil intitulé « La Ville sans rue« , racontent l’arrivée d’un couple de jeunes mariés dans une petite ville des plus étranges…

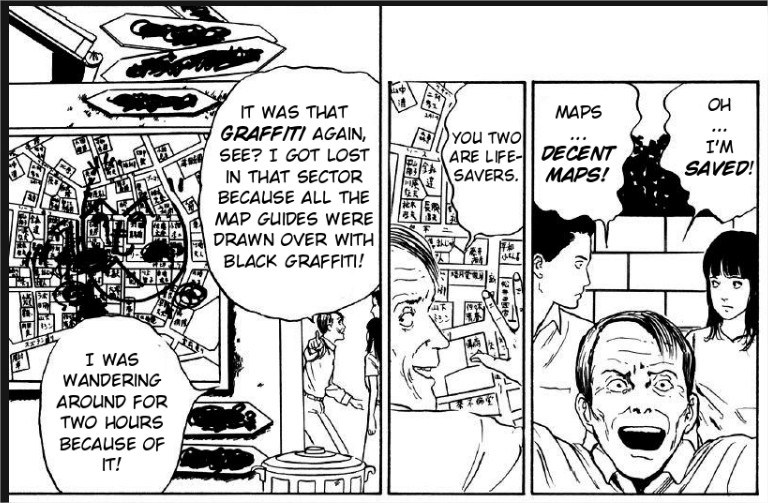

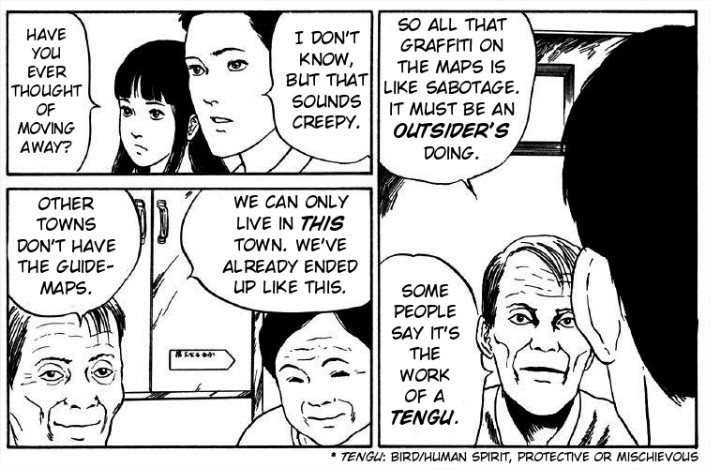

Nommée « Shirube » (qui signifie « Guide » en japonais), la bourgade affiche une particularité glaçante : des plans de la ville recouvrent ses murs, des panneaux de direction essaiment ses trottoirs. Face à ce phénomène, l’incompréhension des deux touristes est totale, mais rapidement éclairée par leur rencontre avec un local quelque peu illuminé. Le vieil homme leur expliquera toute la malédiction de cette petite ville de province : les habitants ont depuis longtemps perdu leur sens de l’orientation. Les cartes et la signalétique, omniprésentes, constituent pour la population locale un pilier de leur vie quotidienne, aussi bien que des totems complètement aliénants.

Par ailleurs, certains plans de Shirube ont visiblement été tagués anarchiquement par un mystérieux groupuscule local. Plus qu’un geste de petite délinquance, l’opération éclate dans la routine des citadins comme un acte terroriste aussi troublant que décadent. De notre point de vue, ces dégradations matérialisent bien plus un acte de révolte contre la tyrannie cognitive opérée par la cartographie sur la ville et ses habitants.

[NB : la lecture se fait dans le sens de lecture japonais, c’est-à-dire de haut en bas et de droite à gauche.]

Le sabotage communautaire comme marqueur de l’empowerment local (tout dépend du point de vue !)

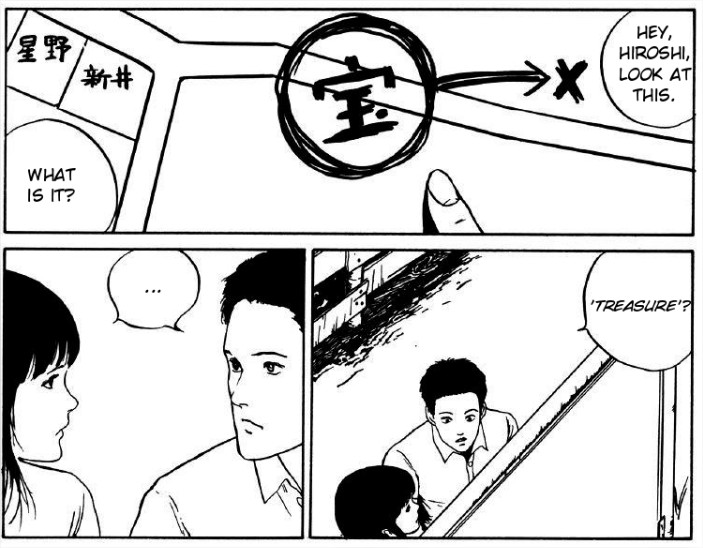

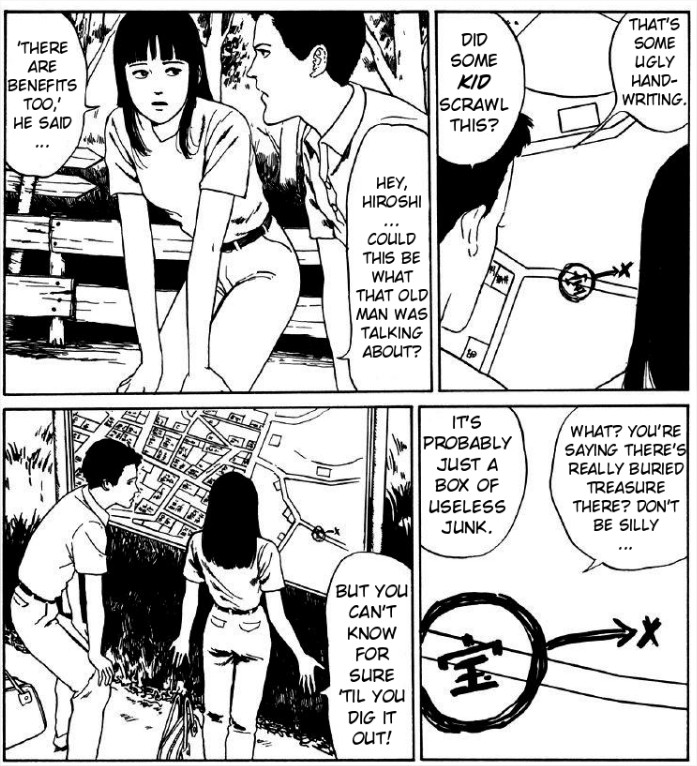

Dans la suite du récit, le sens des inscriptions sauvages griffonnées sur les cartes de Shirube s’intensifie. Montrées comme plus lisibles, elles deviennent des informations sur le territoire, modélisé par les cartes. Dans la séquence illustrée ci-dessous, les deux étrangers découvrent ainsi que certaines inscriptions attestent de coordonnées aussi énigmatiques que prometteuses. La position recommandée par cette main invisible sera effectivement avérée plus tard par le jeune couple de protagonistes… Comme une illustration probante de la « cartographie indisciplinée » mise en lumière par Gilles Palsky :

La cartographie participative sauvera-t-elle nos deux héros ?

Si le traitement de l’imaginaire cartographique est bien différent dans Jojo et dans La ville aux plans, ces deux fantasmagories interrogent de façon marquante notre rapport aux cartes. Dans les deux cas, un voile horrifique plane au-dessus de la cartographie, en tant qu' »instrument visuel à la fois flexible et puissant« , toujours selon les mots de Gilles Palsky. De même, ces deux séquences pointent l’intervention directe de locaux sur les données relatives à un lieu.

A l’heure où les technologies numériques permettent, a priori, d’ébranler toujours plus « les fondements théoriques et les certitudes d’une discipline longtemps figée autour de quelques dogmes et pratiques » (op. cit.), il est toutefois nécessaire de se rappeler que même la carte la plus officielle qui soit reste une représentation sociale par essence construite et mensongère. « Non seulement le mensonge est facile avec les cartes, mais il est essentiel. », écrivait Mark Monmonier en 1993 ; « On s’est aperçu que Google Maps mentait« , déclarait en 2016 feu Jean-Christophe Victor dans une interview à Libé… Vingt ans séparent ces deux citations, qui convergent pourtant vers une même idée, et que viennent illustrer cet épisode de JoJo, et ces planches de Ito.

Ce ne sont là que deux exemples, piochés au cours de nos pérégrinations ès pop-culture japonaises. Il y en aurait bien d’autres à citer qui témoignent, à leur manière, du rapport si complexe qui unit les citadins à l’objet cartographique. On est d’ailleurs curieux de connaître vos références, à partager dans les commentaires si le sujet vous en inspire quelques-unes !

- La série se raccroche ainsi à un genre de manga spécifique, baptisé « Slice of life« [↩]